�����ǁF�ΐ쌧���U�����n��U���ۓ�

��920-8580

�ΐ쌧����s�ƌ�1-1

TEL:076-225-1335

FAX:076-225-1328

�y���������n��Â���~�w2025�v�̊J�Âɂ��āz

���n��Â���~�w�Ƃ́H��

�@�ΐ�n��Â��苦����N�J�Â��Ă���A�n��Â���V���|�W�E���ł��B

�@�W�܂��ĉ~�w���͂ނ��Ƃ��A�n��Â���̌����́i�G���W���j�ɂȂ�܂��B

�����N�x�̃e�[�}��

�@�u�l�Â���E�ւ��Â���v

�@�`�W�l���������炷�V���Ȓn��Â���̎��H�`

�@�n��Â���̌���ł́A�����l�������ɂ��A��p�҂�S����̊m�ۂ��i�ق̉ۑ�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�����炽�߂Ēn��̖��͂⊈���������鉻���A�����O����W�l�����Ăэ��݁A�Ƃ��ɂȂ��邱�ƂŎ����I�ɉ����ł�����@���l���Ă݂܂��B

�@��u����Q���ғ��m�̈ӌ�������ʂ��āA�ۑ��^��m�ɂ��A���̃X�e�b�v�����L���܂��傤�B

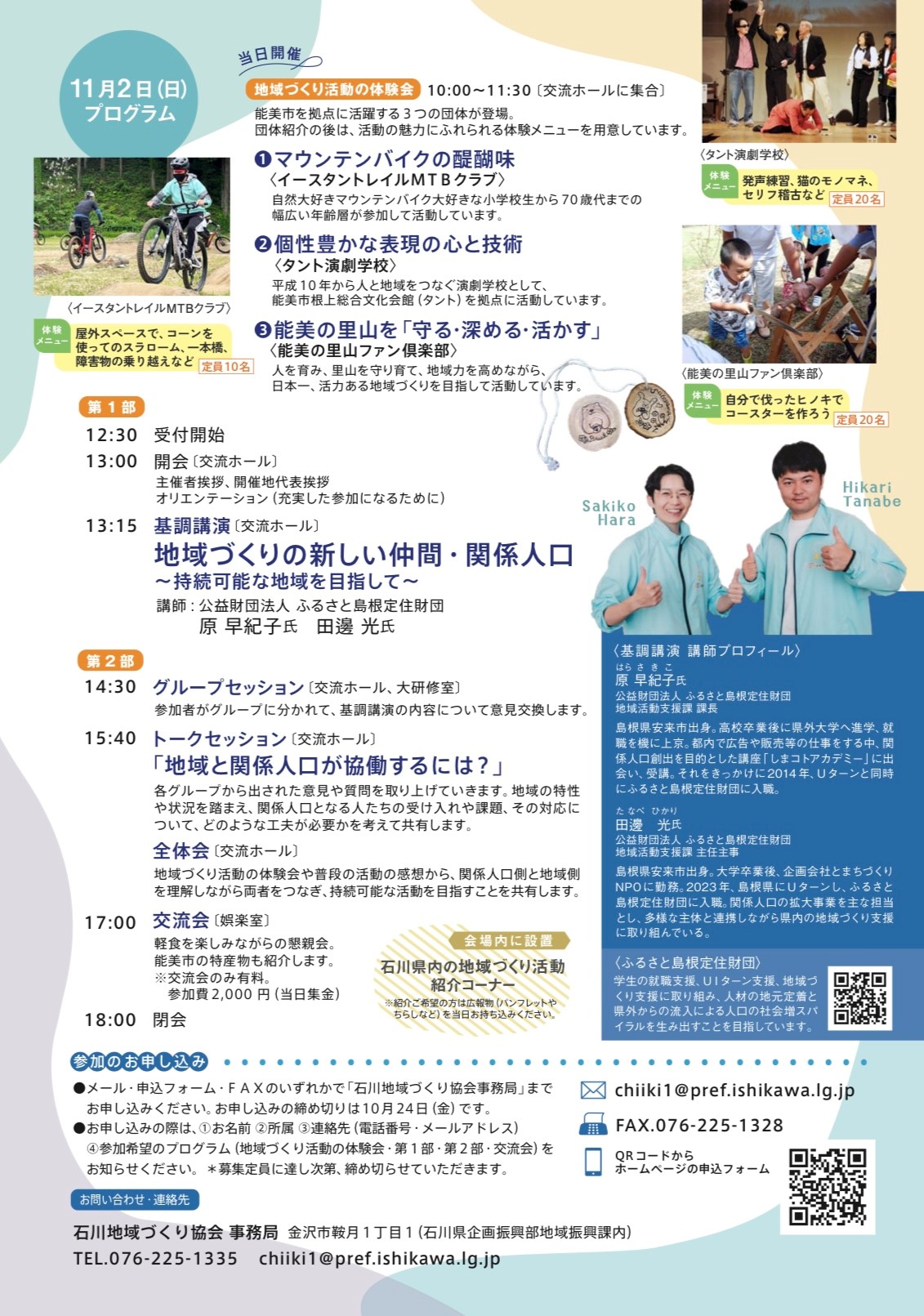

���J�������@

�@�ߘa7�N11��2���i���j13:00�`18�F00�i��t�J�n12:30�`�j

�@��������10�F00����u�n��Â��芈���̑̌���v���J�Â��܂��B

���Q���ɂ������ā�

�@�ȉ����Q�Ƃ̂����A���\���݂��������B

�@��W���100��

�@����ɒB������A���ߐ�܂��B

����ꁄ

�@�\���s�C��������ٌ𗬃z�[���ق�

�@�i�\���s�C�����k10�Ԓn�j

�@

���Q���Ώہ�

�@�n��Â���ɋ����̂���E�S�̂�����Ȃ�A�ǂȂ��ł��Q���\�ł��B

���Q���

�@����

�@���𗬉�̂ݎQ����2,000�~�ƂȂ�܂��B

���Q���\���݁�

�@10��24���i���j�܂łɂ�������\���t�H�[�����炨�\���݂��������B

�@�ΐ�n��Â��苦����ǂ��ĂɃ��[���E�e�`�w�ł���t���܂��B

�@�\���݂̍ۂ́A�����O�E�����c�́E�d�b�ԍ��E�Q�����@�E�Q���v���O���������`�����������B

�@���ꕔ�v���O�����݂̂̎Q�����\�ł��B

���\���݁E�⍇�킹�恄

�@�ΐ�n��Â��苦����ǁi�ΐ쌧���U�����n��U���ۓ��j�S���F�R�c

�@TEL�F076-225-1335

�@FAX�F076-225-1328

�@MAIL�Fchiiki1@pref.ishikawa.lg.jp

���v���O������

�@���ڍׂɂ��ẮA�`���V���������������B

�@10:00�`

�@�n��Â��芈���̑̌���

�@�@�P�@�}�E���e���o�C�N�̑�햡

�@�@�@�@�@�Љ�c�́F�C�[�X�^���g���C��MTB�N���u

�@�@�Q�@���L���ȕ\���̐S�ƋZ�p

�@�@�@�@�@�Љ�c�́F�^���g�����w�Z

�@�@�R�@�\���̗��R���u���E�[�߂�E�������v

�@�@�@�@�@�Љ�c�́F�\���̗��R�t�@����y��

�@13:00�`

�@�@�J��

�@�@�@��Î҈��A

�@�@�@�I���G���e�[�V����

�@13:15�`

�@�@��u��

�@�@�@�e�[�}�u�n��Â���̐V�������ԁE�W�l���v

�@�@�@�@�@�@�@�@�`�����\�Ȓn���ڎw���ā`

�@�@�@ �u�t�F���v���c�@�l�ӂ邳�Ɠ�����Z���c

�@�@�@�@�@�@�@�n�抈���x���ۉے��@���@���I�q�@��

�@�@�@�@�@�@�@�n�抈���x���ێ�C�厖�@�c粁@���@��

�@14:30�`

�@�@�O���[�v�Z�b�V����

�@�@�@�O���[�v�ɕ�����āA��u���̓��e�ɂ��Ĉӌ��������܂��B

�@

�@15:40�`

�@�@�g�[�N�Z�b�V�����^�S�̉�

�@�@�@�e�O���[�v����o���ꂽ�ӌ��⎿������グ�Ă����܂��B

�@�@�@�n��Â��芈���̑̌���╁�i�̊����̊��z����A�W�l�����ƒn�摤�𗝉�

�@�@�@���Ȃ��痼�҂��Ȃ��A�����\�Ȋ�����ڎw�����Ƃ����L���܂��B

�@17:00�`

�@�@�𗬉�

�@�@�@�y�H���y���݂Ȃ��獧�e��B

�@�@�@���Q����F2,000�~�i�����W���j

�@18�F00�`

�@�@��

�@

��2024�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�

��2023�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�

��2022�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�

��2021�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�

�@�@�@

��2020�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�

��2019�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�

��2018�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�

��2017�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�

��2016�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�

��2015�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�

��2012�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�

�@ �P.��P���ȉ���PDF

�@ �Q.��Q���ȉ���PDF

�@ �R.��R���ȉ���PDF

�@ �S.��S���ȉ���PDF

�@ �T.�S�̉�E�ЂȒd�g�[�N�@��PDF

�@ �U.�S�̉�E�ЂȒd�g�[�N�A��PDF

��2011�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�

�@ �P.��P���ȉ���PDF

�@ �Q.��Q���ȉ���PDF

�@ �R.��R���ȉ���PDF

�@ �S.��S���ȉ���PDF

�@ �T.��T���ȉ���PDF

��2010�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�

�@ �P.�\���E���}�̃��b�Z�[�W�A�n��Â���\����PDF

�@ �Q.��P���ȉ���PDF

�@ �R.��Q���ȉ���PDF

�@ �S.��R���ȉ���PDF

�@ �T.��S���ȉ���PDF

�@ �U.��T���ȉ���PDF

�@ �V.�S�̉�A�S�̃A���P�[�g�A�𗬉�@��PDF

��2009�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�

�@ �P.�\���E���}�̃��b�Z�[�W��PDF

�@ �Q.�n�����\����PDF

�@ �R.���ȉ�ڎ���PDF

�@ �S.��P���ȉ���PDF

�@ �T.��Q���ȉ���PDF

�@ �U.��R���ȉ���PDF

�@ �V.��S���ȉ���PDF

�@ �W.��T���ȉ���PDF

�@ �X.�S�̉�A�ЂȒd�g�[�N��PDF

�@ 10.�S�̃A���P�[�g�A�𗬉���PDF

��2008�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�

�@ �P.�\���E���}�̃��b�Z�[�W��PDF

�@�@�Q.�ڎ��A��P���ȉ���PDF

�@ �R.��Q���ȉ���PDF

�@ �S.��R���ȉ���PDF

�@ �T.��S���ȉ���PDF

�@ �U.��T���ȉ���PDF

�@ �V.�S�̉�A�p�l���f�B�X�J�b�V������PDF

�@ �W.�S�̃A���P�[�g�A�𗬉���PDF

�@ �X.�S�̉�A�ЂȒd�g�[�N��PDF

�@ 10.�S�̃A���P�[�g�A�𗬉���PDF