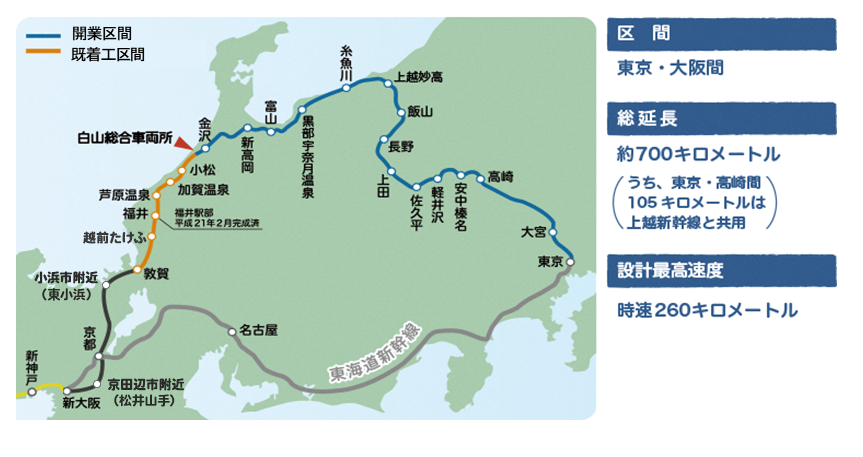

北陸新幹線は、東京・大阪間を結ぶ路線として、昭和48年に全国鉄道整備法に基づく国の整備計画が決定されています。

平成9年に高崎・長野間が開業(東京・高崎間は上越新幹線と共用)し、平成27年3月には長野・金沢間が開業しました。

金沢・敦賀間は、平成24年6月に認可、同年8月に着工し、令和6年3月16日に開業することが決定しました。

↓北陸新幹線の整備状況はこちらでも確認できます↓

鉄道・運輸機構HP https://www.jrtt.go.jp/project/hokuriku.html

未着工区間である敦賀・新大阪間については、平成29年3月に与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームにおいて、ルートを福井県小浜市附近や京都駅などを経由して新大阪駅まで繋ぐ「小浜・京都ルート」とすることが決定されました。

令和元年5月から事業主体である鉄道・運輸機構により環境影響評価の手続きが進められ、令和5年度からは施工上の課題(建設発生土の処理、地下水への影響、駅の位置や工法等)の解決に向けた調査も進められています。

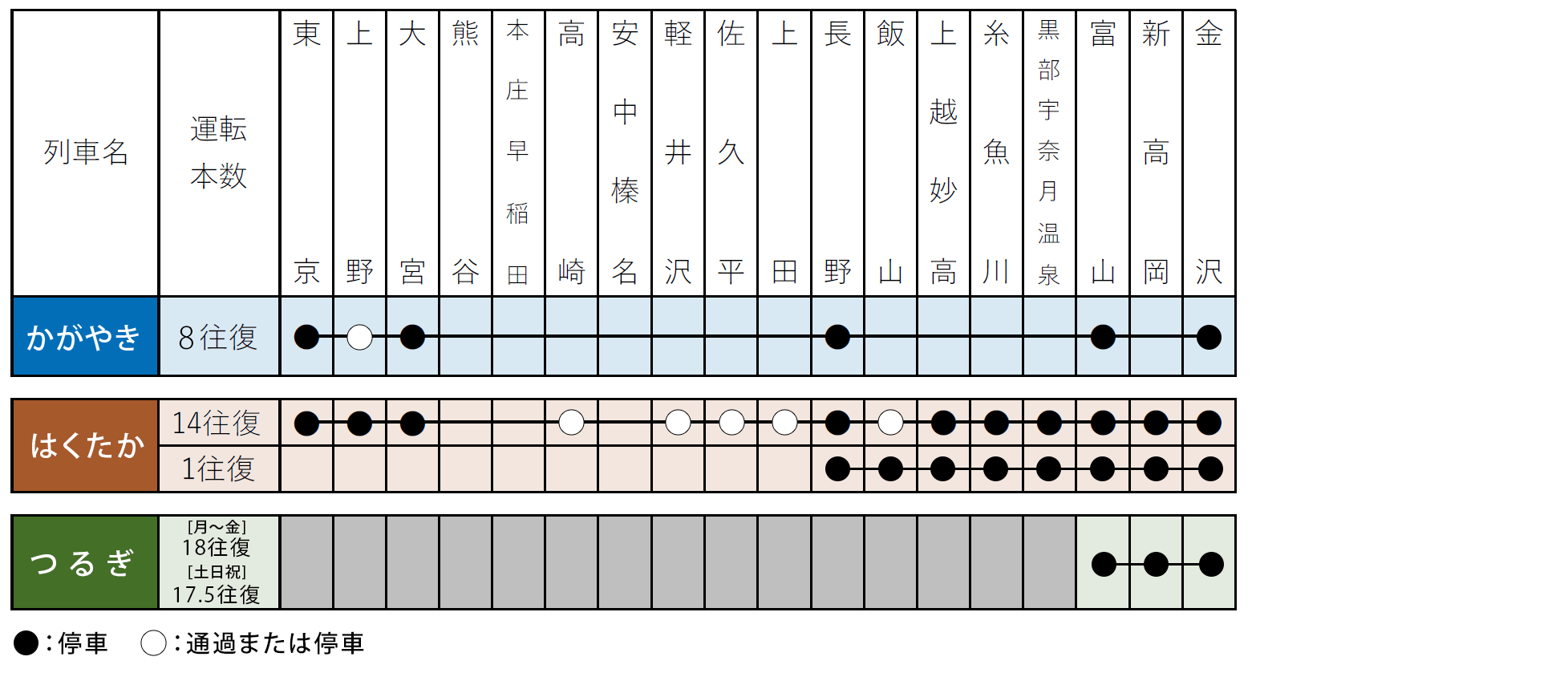

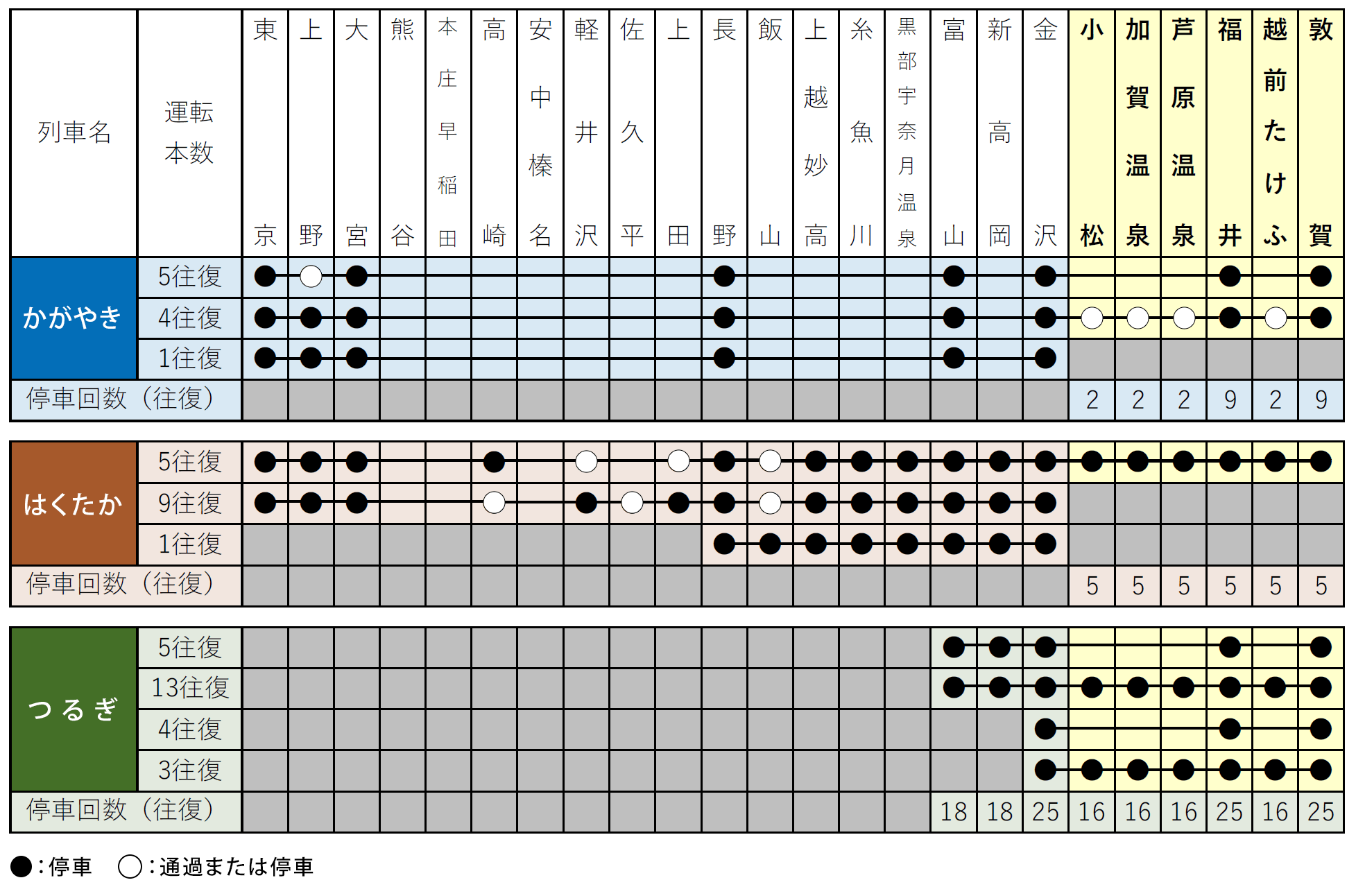

※ 画像をクリックすると、拡大画像をご覧いただけます。

※ 画像をクリックすると、拡大画像をご覧いただけます。

※上記のほか、ゴールデンウィークなど多くの利用が見込まれる日を中心に、臨時列車が運行されています。

※加えて、特急と接続しない「つるぎ」を朝夜時間帯に5本運転

東日本大震災を契機に災害に強い国土づくりが求められているとともに、太平洋側では東海地震等の発生も予測されています。

北陸新幹線は、北陸地域を経由して関東・関西を結ぶ路線です。開業から50年以上が経過した東海道新幹線の代替補完機能を

確保するためにも、北陸新幹線の大阪までの早期全線整備が必要です。

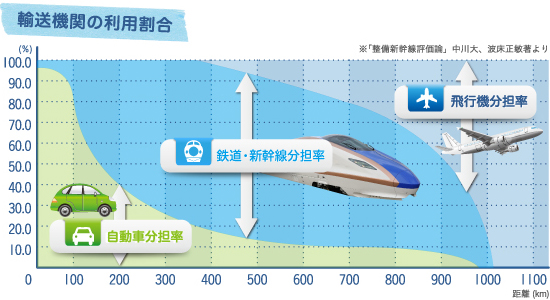

交通体系の望ましい姿は、移動距離に応じて自動車、鉄道、飛行機等の交通機関がそれぞれの特性を発揮し

補完し合うことにあり、中距離帯では鉄道・新幹線の分担率が高くなっています。

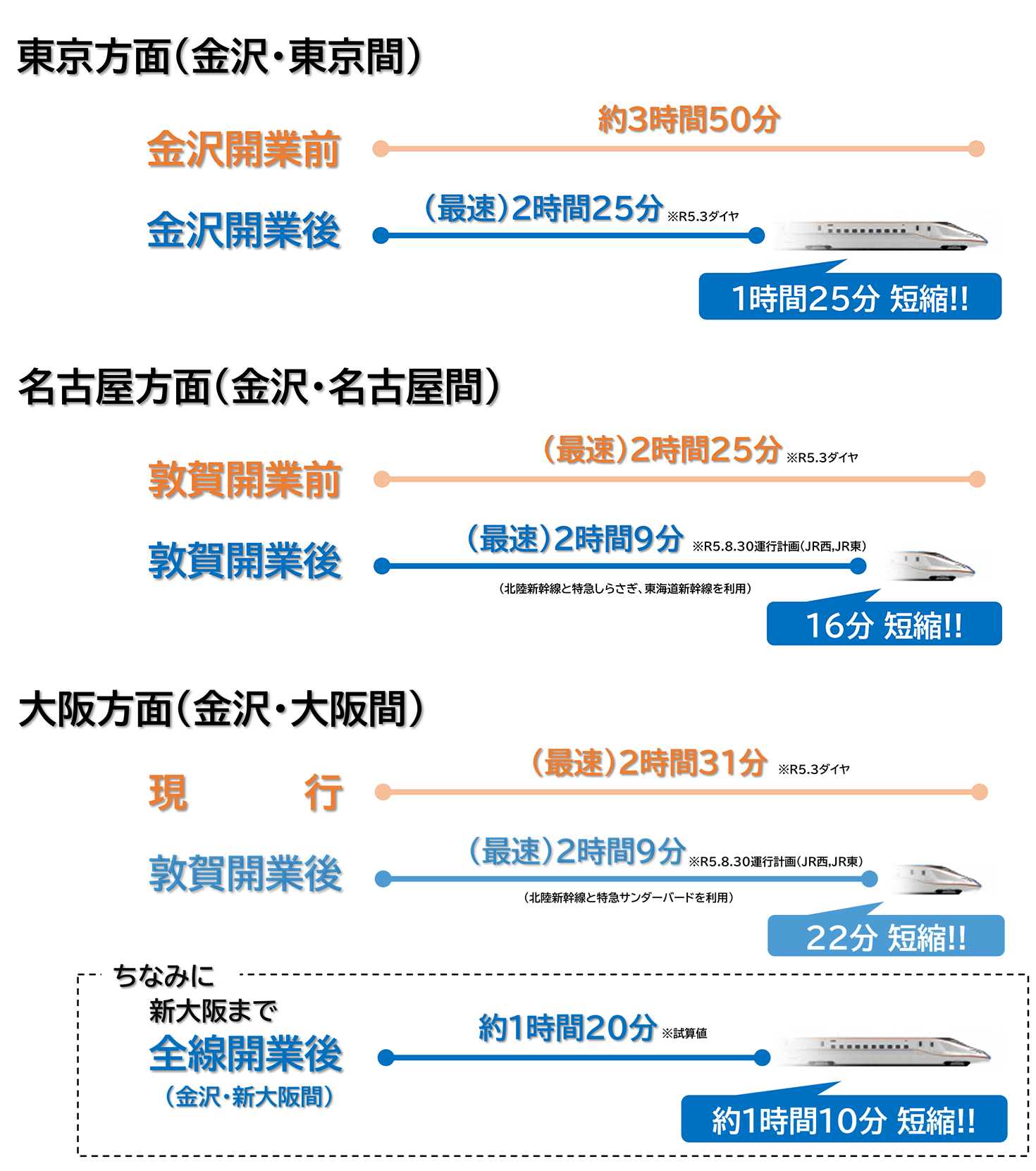

北陸新幹線の開業により、大都市圏との鉄道による移動時間が短縮されます。

時間短縮効果に伴い、人々の交流が増え、経済波及効果が期待できます。

新幹線は、他の交通機関と比較しても運行本数が多く、また一度にたくさんの人を運ぶことができます。

冬季においても、雪の影響を受けにくいため、安定した走行が可能です。

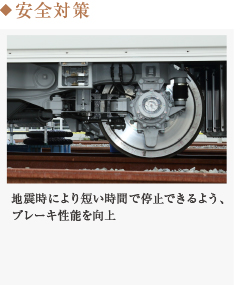

また、日本の新幹線は昭和39年の開業以来、乗客の死亡事故もなく、極めて安全な乗り物と言えます。

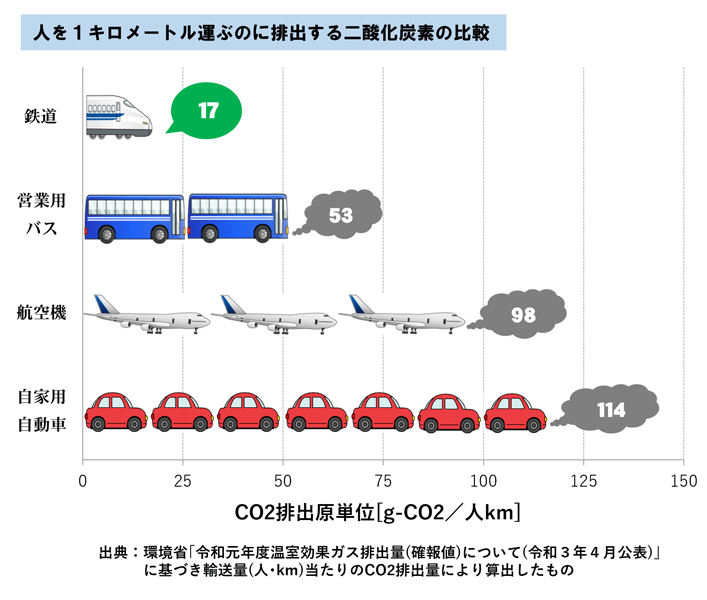

新幹線は、自動車や航空機と比較して、地球温暖化や大気汚染の原因となる二酸化炭素(CO2)

の排出量の少ない、環境に優しい乗り物です。

屋根の曲線がもてなしドームと調和したデザインとなっています。

新幹線金沢駅舎の内装には、31品目の県内各種の伝統的工芸品が随所に用いられており、石川らしさ・金沢らしさが感じられる、

本県全体の玄関口にふさわしいしつらえとなっています。また、リニューアルされたコンコースについても伝統的工芸品が活用

されています。

※ 画像をクリックすると、拡大画像をご覧いただけます。

※ 画像をクリックすると、拡大画像をご覧いただけます。

中2階とホームの待合室には、合わせて236点の県内各種の伝統的工芸品が、能登ヒバで仕上げられた壁面に開けられた直径13cmの丸穴に設置されています。 また、待合室のガラスには、衝突防止用の目印として金箔が挟み込まれています。

※ 画像をクリックすると、拡大画像をご覧いただけます。

※ 画像をクリックすると、拡大画像をご覧いただけます。

JR西日本によるリニューアルが行われた兼六園口(東口)広場と金沢港口(西口)広場をつなぐコンコースには、大樋焼の陶壁や、 県内各種の伝統的工芸品を活用した24本(12対)の鼓門をイメージした門型柱が設置されています。

※ 画像をクリックすると、拡大画像をご覧いただけます。