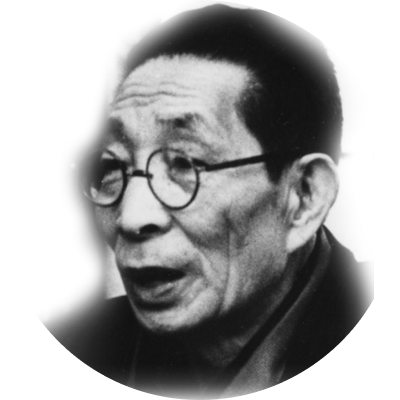

泉 鏡花(いずみ きょうか)

明治6年~昭和14年(1873~1939)

小説家。本名泉鏡太郎。金沢市生まれ。北陸英和学校中退。上京して尾崎紅葉の門に入る。出世作の『義血侠血』(明治27年)に始まり、観念小説と呼ばれた『夜行巡査』『外科室』(明治28年)で新進作家として認められる。以後、『照葉狂言』(明治29年)『高野聖』(明治33年)などを発表、浪漫主義文学のリーダーとなる。『婦系図』(明治40年)『歌行燈』(明治43年)など、風俗的な作品を残す一方、『夜叉ヶ池』(大正2年)『天守物語』(大正6年)などの幻想的な戯曲は、近代演劇史上異彩を放っている。