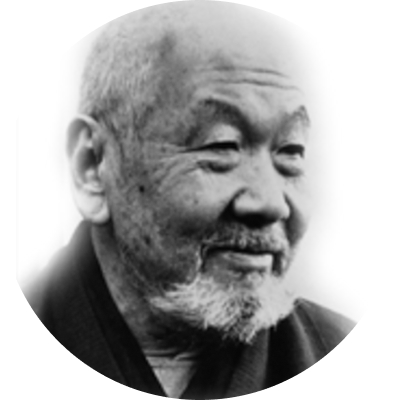

三宅 雪嶺(みやけ せつれい)

万延元年~昭和20年(1860~1945)

哲学者、評論家。本名

三宅雄二郎。金沢市生まれ。東大哲学科卒。東大、文部省勤務の後、志賀重昴らと

『日本人』創刊(明治21年、後新聞『日本』と合併『日本及び日本人』と改題)、政府の欧化主義に対し日本主義を鼓吹。

西欧文化の自主的摂取と日本人の伝統的な長所の護持を唱える。『真善美日本人』(明治24年)刊行。その後も妻花圃と『女性日本人』(大正9年)、女婿中野正剛と『我観』(大正12年)などを創刊。生涯、野にあって硬派のジャーナリストの道を貫く。文化勲章受章。