4年間ありがとうございました!! 更新日:2019/3/29(金) new!

この研修所も今日が、最後となりました。

九谷焼業界の方々、研修所の講師の方々、研修生、卒業生のみなさん、そして、研修所の職員の皆様方、本当にお世話になりました。

思い起こせば、4年前の天皇皇后陛下の行幸啓、本当に緊張しました。いま、思うと、いい思い出となりました。

また、研修生と一緒に九谷焼の源流である旧九谷村の視察勉強、瀬戸や土岐など他産地への勉強会、いま思えば、本当にいい勉強になりました。

九谷焼は、奥が深くて、どこまでも広がっています。

以前、この「独り言」にも書かせていただきましたが、この世界には、「土」「水」「火」「風」の4つの神様(人の領域を超えた世界観)がいると思います。そして、作り手たちが、その中心で厳粛に正対し、4つの神々に仕えているのではないか、、、、ということです。

おごらず、心穏やかに、そしてゆとりの心を持つことで、作品作りに向き合うことができるのではないかと思います。

決して、私のような凡人が立ち入ることができない。それが「九谷焼の世界」ではないかと思います。そして、その一部に触れることができたことは私にとって大きな幸せで、財産のひとつになったと思います。

いままで、石川県という大きな傘の下で、まるで、ゆりかごに抱かれた「赤ん坊」のようにいましたが、これからは、いよいよ、独り立ちです。

四月からは、この研修所から二キロ程度、東にある「いしかわ動物園長」として、頑張ります。

ご来場の方々に、「また来たいな」と思っていただけるような「動物園」にしていきたいと思います。

最後に、

研修所の講師の皆様方、ありがとうございました。

お世話になりました研修所運営委員の皆様方、ありがとうございました。

九谷焼業界の皆様方、ありがとうございました。

本科1年、2年、研究科、実習科の皆さん方、ありがとうございました。

支援工房の個室工房の皆さん方、ありがとうございました。

研修所の卒業生の皆さん方、ありがとうございました。

能美市の井出市長さんはじめ、職員の皆様方、ありがとうございました。

九谷焼技術研修所の職員の皆様方、ありがとうございました。

本当にお世話になりました。 ありがとうございました。また会える日を楽しみにしています。

石川県立九谷焼技術研修所長 松島 一富

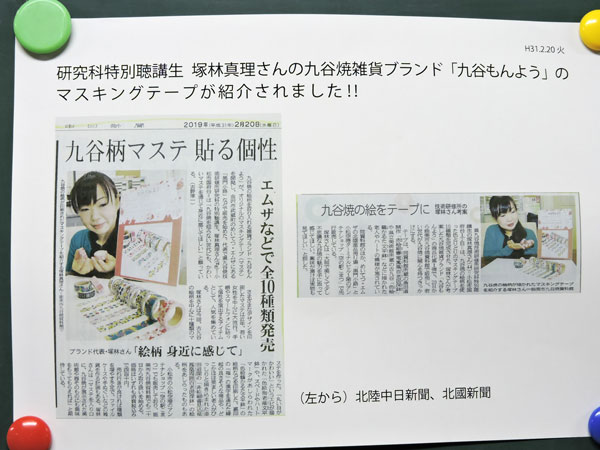

九谷焼技術研修所の研修生が、なんと・・・・・・!! 更新日:2019/2/21(木)

当研修所の研修生が、九谷の新商品を開発しました。

先日九谷焼資料館で新聞取材があり、昨日、その記事が新聞に掲載されました。

その新商品とは、、、、、?

最近、小学生の高学年から20代、30代の女性に人気の「マスキング・テープ」略して「マステ」ですが、この「マステ」と九谷焼をコラボして完成した「九谷もんよう」というマスキング・テープです。

昨年の5月ころから、商品づくりに取りかかりました。

途中、何回も暗礁に乗り上げましたが、その逆境を乗り越え、このたび、完成に漕ぎつけました。

まるで、NHKの「プロジェクト Ⅹ」ですね。

以前、私が勤務していたISICO(石川県産業創出支援機構)で、こういった「新商品開発のための補助金」の仕事をしていましたが、この中で、商品開発し、新商品が生み出され、展開し成功していく企業さんの姿と研修生の動きが重なりました。

→ 「新商品開発のための補助金」は、「活性化ファンド」という補助金でした。今年度からは、「チャレンジ支援ファンド」といいます。

研修生の目の付け所に感心したポイントが3つあります。

第一のポイント

それは、現状を見る「眼」を持っていたこと。

研修生は、現状のリサーチをしっかり行いました。

東京のビッグサイトで開催された「ギフト・ショー」まで見に行き、何が流行しているのかを体感してきました。また、小学生から大人まで、いま、何が流行っているなど、徹底的にリサーチしました。

第二のポイント

それは、類まれなる「行動力」です。

この研修生が調査したところ、県内で製造する企業がなく、昨年、ダメもとで直接、県外の製造企業まで、足を運び、アタックしたことです。

交渉の初めは、先方の担当者も、半信半疑でしたが、ある出来事がきっかけで、真剣に話を聞いてくれ、交渉成立。これが大きな前進でした。

第三のポイント

それは、研修生の持つ「ネットワークの広さ」です。

ネットワークを広げることは、簡単なようで非常に難しいです。

そのための土台として、「人の話」をよく聴くこと。

そして、自分の中で素直に分析すること。

最後に、冷静に答えを出すこと。

このネットワークのおかげで、販売先の開拓、新聞取材などを受け、世間に広がりました。

こうして、完成に至りました。

この商品は、県内の百貨店や小松空港などのほか、九谷焼資料館にも置かれ販売しているそうです。

「マステ」を作った研修生の思いは、

「小さな子供たちから大人まで、九谷焼を知ってほしい。そして、マステに描かれている「図柄」から九谷焼に興味を持ってもらい、ぜひ、美術館や資料館に足を運んで本物の九谷焼を見てほしい。そして、九谷焼の文化や歴史を感じ取っていただき、ひとりでも多くの九谷焼のファンが増えてほしい」ということです。

この「九谷もんよう」のマスキング・テープには、このような「心」「想い」が込められています。商品づくりには、こうした「想い」や「こだわり」そして「物語(ストーリー性)」がないと商品の良さが人には伝わりません。

研修生の「九谷焼」を想う気持ちは、まっすぐで素晴らしいです。

他の研修生たちもこの研修生に見習い、作品作りに取り組んでほしいです。

がんばれ研修生たち!!

石川県立九谷焼技術研修所長 松島 一富

来年は「亥」 まっすぐ着実に!! 更新日:2019/1/11(金)

いよいよ、新しい年が始まりました。

今年は、「亥年」。干支の十二支の最後です。

また、平成最後の年ですね。感慨深い平成時代ともあと4か月・・・・

次の年号は、どんな年号になるのでしょうか。

さて、研修生たちは、12月25日から1月10日までの冬休みを終え、今日から、1月の講義が始まります。研究科、本科2年の研修生にとりましては、卒業制作の大詰めです。400メートル走でいうと第4コーナーから直線に入ったところでしょうか。

また、研究科、本科2年、1年の中には、冬休み期間中でも、研修所に出てきて、寒い中、黙々と制作している研修生もいました。

研修所では、冬休みの期間を利用し、昭和59年から使用していた「ろくろ機」を入れ替えしました。34年目にして初めてのことです。研修生の皆さん方には、最初は、慣れないかもしれませんが、ぜひとも大事に使って頂きたいです。

こうした中、1月7日(月)には、研究科の入学試験を行いました。

受験者は、午前は作文、午後からは面接と緊張の時間だったことと思います。ご苦労様でした。

今日が合格発表です。

頑張った方々には、きっと大輪の花が咲くことでしょう。

石川県立九谷焼技術研修所長 松島 一富

今年は「亥」 十二支最後の年!! 更新日:2018/11/30(金)

今年も残すところ後1カ月となりました。

皆さんは、まだまだ、今年中に済ませなければならないことがいっぱい残っているのではないでしょうか。そんな中、九谷焼技術者自立支援工房の個室工房では、例年どおり、恒例作業の追い込み作業の真っ最中です。

それは、来年の干支の「亥」の九谷焼人形の制作です。

大きさは、3センチくらいの「瓜坊」たち。みんな、きれいに整列しています。

こうして、見てみると、どれもかわいく、人懐っこく、いつまでも見ていたい気がします。

しかし、彼らは、今年も農作物に被害を与える犯人として扱われ、いまでは、「害獣」の代表格になってしまいました。農家の方々にとってみれば、憎き「敵」になってしまいました。

石川県の調査によると、

平成20年の県全体のイノシシ被害額は約2,700万円だったのが、

平成29年度では、1億700万円にまで拡大しています。

また、地域別の数字もすごいことになっています。

平成20年度の加賀地域では、2,700万円だったのが、

平成29年度では4,500万円と倍に膨れ上がっていますし、

能登地域では、平成20年度で25万円だったものが、

平成29年度では6,200万円と250倍と想像を絶する金額になっています。

一方、羽咋では、「ノトシシ」と称し、仕留めたイノシシの肉を商品化し、道の駅では、人気商品となっているそうです。

こんなイノシシですが、干支に関する面白いエピソードを。

むかし、むかし、動物たちを集めて、神様がこう言いました。

「1月1日元日の朝に挨拶に来た12番目までを、毎年交代でリーダーにして仕事をしてもらう」

動物たちは、我こそが一番になろうと思い、前日の夜・当日の早朝から、それぞれ神様のもとを目指します。

このとき、牛は自分が歩くのが遅い事を知っていたため、前日の夜から歩きはじめました。賢いねずみは、牛が前日の夜から歩きはじめるだろうと予想していたので、牛に乗って牛と一緒に出発します

こうした中、最後に到着したのが猪でしたが、実は順番としては最初に到着していたはずでした。しかし、猪は、猪突猛進といいますが、まっすぐにしか走れなかったことから、神様のところを通り過ぎてしまい、結果的に12番目となってしまったそうです。

そんなイノシシにあやかり、来年は真っすぐに、そして、誠実に過ごしてみませんか。

石川県立九谷焼技術研修所長 松島 一富

おめでとうございます!! 能美警察署オープン!! 更新日:2018/10/31(水) new!

10月18日(木)、能美警察署の内見会があり、見学してきました。

旧寺井警察署は昭和44年(1969年)、いまから約半世紀前に建てられました。

今では、県内12警察署の中で一番古く、地域の方々からは、早く建て替えしてほしいとの声があり、それを受け、今月22日にオープンしました。

それに先立ち、地域の方々へのお披露目があり、見学してきたということです。

正面玄関を入ると、温かい日差しの中、木目調のカウンターが目に飛び込んできます。そのカウンターに、九谷五彩のプレートが横一列に配置されています。

実は、このプレートには、ひとつの物語があります。

二年前、前の寺井警察署の小川署長さんから「寺井警察署もいよいよ建て替えとなる予定です。つきましては、九谷の里らしいものにしたいのだが、、、」と相談を受けました。

小川署長さんとは、いまから四年前、当研修所が、全国植樹祭の折、行幸啓で天皇皇后両陛下のご視察を賜り、その際、警衛・警備などでたいへんお世話になり、お互い、交流させていただくことになり、それが御縁での相談でした。

そこで、研修所の横にある九谷焼技術者自立支援工房の外壁に施されている九谷五彩のプレートをご覧いただきました。小川署長さんからは「これはいい!!」と大満足されていました。また、研修所の九谷焼のドアノブもご覧いただき、これについても「これもいいなぁ、、、」ともお話しされていました。

それから、月日は流れ、この話は、次の吉田署長さんへと引き継がれました。

今年の6月中頃の事でした。

研修所に寺井警察署の会計課長さんと建築業者の方がお越しになり、「新しい警察署も、いよいよ、今年の秋には完成します。つきましては、新しい警察署に『九谷焼』を入れたいのですが、、、」とご相談に来られました。

そこで、具体的に九谷焼プレートの話がスタートしました。

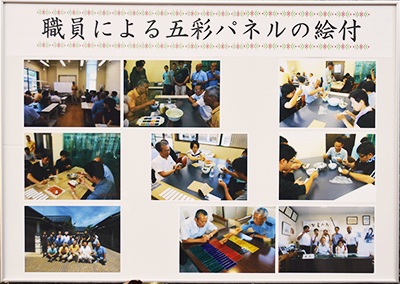

私からは「せっかく九谷焼のプレートを作るのですから、署員の方々が自分たちの警察署、いわゆる『マイけいさつ』という意識を持っていただくということから、皆さんで九谷五彩の色を塗ってはいかがでしょうか」と提案したところ、気に入っていただき、実施することとなりました。

8月18日(土)、寺井警察署の吉田署長さんはじめ、20名を超える署員の方々がお越しになり、それぞれ、プレートに自分の色を塗られました。

初めてのことですので、冒頭、当所職員から色の塗り方を説明しました。

皆さん、真剣にそして、和気あいあいの中、青、赤、黄、群青、紫の五つの色が塗られていきました。

本来、九谷焼の色むらは、商品としては成り立ちませんが、能美警察署に貼られた九谷五彩のプレートの色むらは、それぞれ、特徴があり、温かみがあり、そして、手づくり感いっぱいの作品になっていました。

これから、新しくなった能美警察署は、能美市・川北町の地域住民の皆様方の安心・安全を守る拠点として、日夜、活動されます。

そして、これらのプレートは、今後、地域の方々の治安を守るかがみとして、見守っていくことと思います。

こぼれ話

能美警察署の所長室のドアノブには、イヌワシ(警察のマスコット)とトキ(いしかわ動物園での分散飼育)の陶板が施されています。とてもすばらしいものになっています。

石川県立九谷焼技術研修所長 松島 一富

(左上段:九谷焼技術者自立支援工房の外壁に施されている九谷五彩のプレート、下:研修所の九谷焼のドアノブ)

消防訓練実施!! 更新日:2018/10/16(火) new!

10月5日(金)、消防訓練を実施しました。

職員、講師、本科1年、2年、研究科、実習科が全員参加しての訓練です。

11時50分、ドキッとする警報音。施設全域に鳴り響きました。

職員は、あらかじめ、知っていましたが、ジィリリリリーーーーっとなる音はさすがに緊張します。

「出火場所は機械室です。職員、講師、研修生は直ちに研修所正面玄関に集合してください」のアナウンス。

研修生たちは、緊張の面持ちでそれぞれ集まってきました。

最初に本科2年。点呼を取り担当職員に報告。次に研究科、本科1年は全員女性です。各自、ハンカチを口に当てながらの避難です。そして、実習科と全員の避難が完了しました。

避難のアナウンスから全員が集まるまでの時間は、3分22秒でした。

昨年より短い時間で避難できました。

最近は、西日本の集中豪雨、北海道厚真町を中心にした地震、もちろん皆さんの記憶に鮮明に残っている東日本大震災。そして、能登半島地震。災害は、いつ、どこにいても容赦なくやってきます。日々、準備をしておくことが大事です。

研修所には県外からきている研修生も多いです。九谷焼の心と技を学ぶため、故郷を離れて、やってきています。もちろん、県内の研修生たちも全員、一人として、災害で被害を受けないためにも、これからも、この訓練を続けていきたいと思います。

最後に、業者の方からのご指導を仰ぎながら、消火器の噴射訓練を行いました。

噴出孔をしっかり握り、的に向かって下から放出します。中には、水の出の勢いが強いことから、びっくりしながら訓練する研修生もいました。

石川県立九谷焼技術研修所長 松島 一富

辰口中学1年生とのディスカッション!! 更新日:2018/10/12(金)

10月9日(火)、辰口中学の1年生がやってきました。

彼らは、「総合学習」の時間で「能美市の自然・文化」をテーマに能美市を学ぶ中で、「九谷焼」を選択した21名の中学生でした。

午後1時半に、彼らが乗ったバスが研修所正面に着くと、私をはじめ、当所担当職員が出迎え「こんにちは」の声。中学生たちは、恥ずかしいのか、小さな声で「こんにちは」・・・・中学生らしく、もっと大きな声で答えてほしかったです(残念・・)。

まずは、九谷焼の歴史・作られるまでの工程を実物やパネルを使って説明しました。次に、当所のろくろ場、窯場を見学し、となりの共同工房、個室工房を回りました。中には、熱心にメモをとる中学生もいました。

そして、午後2時20分から3班に分けて、ディスカッションを行いました。わたしが参加した班はÅ班です。

ここには、職員の佐藤さん、個室工房の九谷焼の作り手の佐藤さん(同じ名前ですので、少々間違えやすいですが。。。)中学生7名、そして、当所研修生(1年)4名です。

事前に中学生から質問をいただいており、それぞれの中学生が順番に氏名・所属の部活動、最近感じたことなどを話しながら、九谷焼の作り手の佐藤さんや研修生と意見交換しました。

中学生からは、

・ なぜ、九谷焼を職業にしたのですか?

・ いままで、一番、個性的な形はどのようなものですか?

・ 最近変わった九谷焼はありますか?

・ 上絵では、うまく描くためにどのような工夫をしていますか?

などの質問がありました。研修生たちも真剣に自分たちの将来の形を見据えながら答えていたのが印象的でした。

石川県立九谷焼技術研修所長 松島 一富

「九谷焼になった動物たち」展の準備に行ってきました!! 更新日:2018/8/3(金)

6月中旬、能美市役所市長戦略室から当所に、能美市役所本庁舎の入口にあるロビーに展示場があるが、その場所に、研修生の作品を展示できないかとの話がありました。

そこで、ただ、研修生の作品を飾るのではなく、同じ能美市にある「いしかわ動物園」とコラボしてはどうかとの提案に、能美市さんにも乗っていただき、今回、開催する運びとなりました。主催は能美市、共催は当所といしかわ動物園です。

実は、以前、「所長のひとりごと」にも書きましたが、当研修所では、平成28年度から動物園と次年度の干支皿と動物の焼き物の展示をしており、動物園の園長さんとも話がスムーズにいきました。

展示作品は、平成22年度、23年度、28年度の当所のパーマネントコレクション(最優秀)作品3点のほか、平成28年度、29年度の本科2年生の作品11種、18点です。また、当所職員の力作2点も展示しています。

先日、動物園では、空中を歩く姿を下から見ることができる施設が完成し、話題となっているホワイトタイガーや、両翼を広げたトキ、口をモグモグさせ座っているアルパカなど、どの作品も見る人をワクワクさせる九谷焼の動物になっています。

そして、九谷焼の置物の動物たちには、「いしかわ動物園」で撮影された写真も併せて展示しています。 本物と九谷焼の動物たちを見比べるのも面白いですよ。

展示期間は、8月3日(金)から8月31日(火)までの約1カ月です。 能美市役所を訪れましたら、1階のロビーです。ぜひ、ご覧ください。

石川県立九谷焼技術研修所長 松島 一富

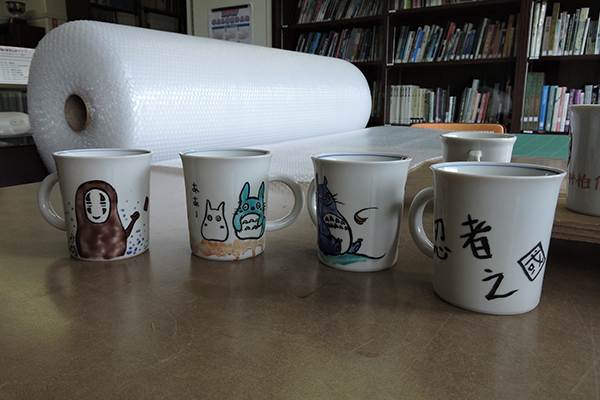

今年は台湾の高校生と寺井高校の生徒が九谷焼体験で交流を!! 更新日:2018/7/24(火)

7月18日の水曜日に、今年も台湾の高校生たちが九谷焼技術研修所にやって来ました。彼らは、台湾の中程に位置する台中市にある「私立明道中学高等部」の生徒29名と先生2名です。

平成25年から、今年で6回目の来所となりました。

例年、小松空港からの石川県入りでしたが、今年は、日程上、富山イン、富山アウトとなりました。

昨年から、寺井高校の生徒たちとの交流が始まりました。

昨年は寺井高校の美術部の生徒さんでしたが、今年は、総合学科の生徒たち14名との交流となり、こうした取組みが、着実に行われることが、国際交流の一歩だと思います。

さて、今年の絵付け体験は、初めて午前中の実施となりました。

前日、能美市の宿泊施設である「さらい」で泊まった明道中学高等部の生徒さんは8時25分に研修所に入られました。その10分前には、寺井高校の生徒さんたちもお越しになりました。

二階の視聴覚室に全員が着席後、初めに、私から歓迎のあいさつをしました。もちろん日本語です。今回の通訳は、6年前からこの日本への旅行にアテンドしておられるアンジェラさんにお願いしました。アンジェラさんには、一語、一語、丁寧に通訳して頂きました。

次に、当所藤原指導課長から、パワーポイントで、研修所の事、九谷焼のこと、今日の上絵付の手法などを説明しました。

いよいよ、上絵付け体験(実技)が始まりました。

ひとつのテーブルに台湾の生徒6~7名、寺井高校の生徒が2~3名、計8名程度のテーブルが6つです。

机には、九谷焼の絵具、筆などが並んでいます。

彼らは、スマホに自分たちの思い思いの下書きデザインを持参してきており、皿に鉛筆で丁寧に書き始めました。

寺井高校の生徒は、少しは九谷焼の上絵付けの経験があります。

また、台湾の高校生たちは、工芸を専攻していることから、最初は不慣れでしたが、筆を持つと、さすが、鮮やかな筆さばきで絵を仕上げていきました。

また、わからないことは、当研修所の3名の卒業生たちにお手伝いいただきました。出口さん、宮腰さん、相川さんありがとうございました。

約3時間で、すべての生徒さん達の皿(7寸)とマグカップの作品が完成しました。みんな、完成した達成感で生き生きした顔をしていました。

最後に、私から台湾、寺井高校生たちに、修了書を一人ずつ手渡しし、すべての絵付け体験が終わりました。

そのあと、寺井高校の生徒さんたちから台湾の高校生・先生にプレゼントがありました。それは、寺井高校の生徒さんたちが手づくりで作ったピンバッヂでした。台湾の生徒さんたちは、みな嬉しそうに受け取っていました。

例年、思うことがあります。

私は、彼らの打ち解けた姿を見ていると「言葉なんて、いらないなぁ」「若い子たちには国境なんて無いんだ」と。

2020年の東京オリンピック・パラリンピックには、世界からもっともっと多くのお客様がいらっしゃいます。日本のおもてなしの心で、お迎えすることが、我々日本人ひとりひとりに課せられた宿題だと強く感じました。

台湾高校生を乗せたバスを見送り、手を振りながら、今日の体験を日本での良き想い出として、いつまでも忘れずにいて、いつか再び、石川の地に足を運んで頂ければと思いました。

最後に、彼らの作った作品は、割れないよう包装し、翌日に、宿泊するホテルまで届けました。

追伸

この上絵付体験に、お越しいただいた明道中学の先生で、唐彦忍さんという方がおられました。この先生と、なぜか気が合い、片言の日本語、英語を混ぜながら、お話しできました。

お聞きしましたら、「戌年」で、年齢は、私の一つ下になるということでした。

唐彦忍さんからは「兄弟」と言っていただき、とても楽しい時間を過ごすことができました。

唐彦忍さん、ありがとうございました。いつまでもお元気で。謝謝。

石川県立九谷技術研修所長 松島 一富

慰霊祭に参列し思うこと!!~ 九谷焼の先人たちに感謝 ~ 更新日:2018/5/11(金)

5月1日(火)、本多貞吉翁のそして、5月3日(木)に斉田道開翁(同日、九谷庄三翁の慰霊祭(奥野八幡神社)もあります)の慰霊祭に参列してまいりました。 私としては、今回の慰霊祭で4回目の参列となりました。

行政の首長さんや九谷焼関係の役員の方々、作り手の方々などそれぞれ50名を超える参列者がおられました。

(写真左から本多貞吉翁の慰霊祭、斉田道開翁の慰霊祭)

九谷焼の先人の一人である本多貞吉翁は、文化3(1806)年に青木木米の助手として,京から加賀の国、金沢の春日山窯の築造に参加しました。数年後、木米が帰京したあとも加賀にとどまり,現在の「花坂陶石」を発見し、同8年小松に若杉焼を開きました。

もし、貞吉翁がこの陶石を見つけることができなかったら、再興九谷は生まれなかったことでしょう。まさに貞吉翁に感謝ですね。

そして、斉田道開翁(1796年~1868年)は、九谷庄三翁と並び、九谷赤絵の祖として能美市佐野町にある「佐野九谷陶祖神社」に祀られている方です。この方は、江戸時代後期から明治初期にかけ能美に九谷焼を持ち込み、産業九谷の基礎を築きました。

また、奥野八幡神社に祀られている九谷庄三(1816年~1883年)は、多彩な色絵に金銀を施した作風を確立し、その作品はジャパンクタニと称され欧米など、広く海外に輸出されたそうです。

さて、今年の開催で110回目(初回は1908年(明治41年))となった「九谷茶碗まつり」は、斉田道開翁の慰霊祭の際、佐野九谷陶祖神社前で、日頃から使っていただいているお客様への「感謝の思い」を込めて、参拝客の方々にお分けしたのが始まりとされています。

今年の茶碗まつりは、初日の5月3日は、午前中は雨模様でしたが、午後から晴れ間ものぞくお天気となり、まずまずのお客様の入りでした。 5月4日は、気温も低く途中、2年前を思い出すような風が吹きましたが、何とか無事過ぎました。 5月5日は、暖かい日となり、3日間で17万人(主催者発表)の入込みだったそうです。

今年は、まずまずの三日間でしたが、なんといっても二年前の大風によるまつり中止を思い出します。その後、主催者の方々は、テントの補強やテントの配置を風に強い向きに変えるなど毎年、涙ぐましい苦労をされておられます。

主催者のひとりにお聞きしますと、例年、茶碗まつり開始前に、まつり出店の方々が揃って、佐野九谷陶祖神社へのお参りをされているそうですが、なかなか、全員がそろわないのが現状だと残念がっていました。

先人を敬い、感謝することは、今を生きる私たちにとって、「あたりまえ」のことだと思います。しかし、近年、その「あたりまえ」の意識が下がっているのではないでしょうか?

私は、この大風と先人たちへの感謝の思いの低下と同列に考えることは無理があるかもしれませんが、やはり、気持ちとして、茶碗まつりに関わる方々全員が、先人たちに感謝する思いを持って「お祭り」に参加してほしいと思います。

みなさんは、いかがお考えでしょうか?

石川県立九谷技術研修所長 松島 一富

所長講和「いしかわを知ろう」を行いました 更新日:2018/4/16(月)

研修所では、3年前から入学式の翌日、新入生を対象に、「所長講和」を実施しています。

そもそも、なぜ始めたかといいますと、4年前、私が着任したとき、業界の方々から「研修所の卒業生は、ロクなあいさつもできん。どうなっとるんや」と手厳しいご意見をいただきました。

また、最近は、県外からの研修生が多くなってきています。このため、本県の伝統産業の一つである九谷焼を学ぶのであれば「石川県」を知ってもらうこと、そして、社会では挨拶が基本だということを学んでもらいたく、実施することといたしました。

その効果があって、最近は研修生から「おはようございます」「おつかれさまです」などと声が出るようになってきました。

講和の主な項目としては、下記のとおりです。

1 石川県の位置 日本海沿岸部中央部 おやゆび県(左手)

• 石川県知事

• 能美市長

• 石川県のなりたち

2 いしかわのことば・方言

• かが・のとの方言

• 県民性

3 いしかわの気候

• 気候

• 自然

4 いしかわの歴史

5 いしかわの余暇

6 いしかわのこぼれ話

7 その他

• モチベーション・やる気・夢

• あいさつの徹底

• 興味を持ち、自分の「引き出し」の数を増やす

• 時間・約束・ルールを守る

について、約1時間にわたり、お話ししました。

新入生にとりまして、初めての座学。途中、あくびをする研修生もいましたが、4年前の天皇皇后両陛下をお迎えしての行幸啓での研修生と陛下との会話をお話しすると、研修生たちは、目を輝かせて聞いていました。

これから2年間、本科生として自ら進んで、九谷焼の心と技術を学んでほしいと願っています。

石川県立九谷技術研修所長 松島 一富

平成30年度の九谷焼技術研修所入学式がありました 更新日:2018/4/13(金)

今週月曜日4月9日に、第35回の入学式を行いました。

本科1年 13名

研究科 4名

特別聴講生 1名

実習科 18名

計36名の研修生が出席しました。また、本科1年の ご家族の方々にも出席していただき、本科2年には後方で式を見守ってもらいました。

私からの式辞では、ご家族や周りの方々への感謝を忘れずに、先人たちが受け継いできた九谷焼の心と技術(わざ)を引き継ぐ担い手として、技術習得に 邁進してほしいとエールを送りました。

次に、来賓の方々から祝辞をいただきました。

芸術院会員で当研修所の顧問の武腰敏昭さんからは、ものづくりには「真似、慣れ、己(おのれ)」が大事だということを。

井出敏朗能美市長さんからは、ものづくりには、マーケティングが大事だ。生活様式の変化に対応した売れる九谷焼を作ってほしいと。

最後に、県九谷焼陶磁器商工業協同組合連合会の吉田正一理事長からは、今年秋に開催される中国の景徳鎮での九谷焼展についてのお話をいただきました。

それぞれ、心に通じる研修たちへの激励でありました。

そのあと、研修所職員から入学式出席者全員の名前を読み上げるとひとりひとりが起立し来賓の方々にお辞儀し、1年の大橋さんが堂々と宣誓しました。

入学された1年生たちは出身も経歴も様々ですが、九谷焼を学びたいという心は皆同じです。

みんな仲良く、研修に励んでほしいと思います。特に県外から来られた研修生には、一日も早くこの土地に慣れ、生活リズムを整えてほしいと節に願います。

肩に力を入れず、余力を残しながら、しっかり取組みましょう

決して、焦らないでください。

わからないことがあれば、気軽に尋ねてください。

これから一緒にがんばっていきましょう。

石川県立九谷技術研修所長 松島 一富

初心忘るべからず 更新日:2018/4/5(木)

3月29日の「ひとりごと」で皆様にお別れをいたしましたが、その際、またお会いできる日を・・・・・と言っていた舌の根も乾かないうちに、お会いできることになりました。

と申しますのは、今年度も、所長として、お仕事させていただくことになりました。皆々様には、またまた、よろしくお願い申し上げます。

そこで、新年度を迎え、モットーとして何を、、、と考えておりましたところ、頭に浮かんだことがあり、一つの区切りを迎え再びスタートすることから「初心」について考えてみました。

「初心忘るべからず」

この言葉は、およそ600年前、能を大成した世阿弥(ぜあみ)が、50歳半ばに書いた『花鏡(かきょう)』という伝書に「初心忘るべからず」という言葉を書き残しているそうです。おそらく誰もが知っている言葉ですが、世阿弥が言う「初心」は「最初の志」に限られてはいないそうです。

世阿弥は、人生の中にいくつもの初心があると言っており、若い時の初心、人生の時々の初心、そして老後の初心。それらを忘れてはならないというのが、本当らしいです。

さて、4月9日には入学式、新一年が入学してきます。

私も、世阿弥の「初心」を大切に心機一転、悔いの残らないよう、九谷焼の担い手育成に努めてまいりたいと思います。

これからもよろしくお願いいたします。

石川県九谷焼技術研修所長 松島 一富

3年間ありがとうございました!! 更新日:2018/3/29(木)

この研修所に出勤するのも残り明日一日となりました。

38年間の公務員生活もあと僅かです。

特に今年の冬は17年ぶりの大雪で、所内の駐車場の除雪をしても、除雪をしても降雪があり、まさに「賽の河原」でした。

また、大雪の日、遅れないよう、家を早く出て、研修所に早めに着いたのですが、研修所入り口で雪の山に阻まれ、車が動かなくなり、研修生たちにも助けてもらい2時間半かかり、脱出したことも、私にとって、最後の年の思い出として残る平成29年度になりました。

思えば、研修所に着任し、平成27年4月から数え、丸3年経ちました。

まず、3年間の感想として、

九谷焼は、果てしなく広く、限りなく深い世界でした。

一つわかったら、3つわからなくなる。この繰り返しでした。今もわからないことがたくさんあります。

でも、一つだけ、はっきりとわかったことがありました。

それは、この世界には、「土」「水」「火」「風」の4つの神様(人の領域を超えた世界観)がいると思います。そして、作り手たちが、その中心で厳粛に正対し、4つの神々に仕えているのではないか、、、、ということです。

おごらず、心穏やかに、そしてゆとりの心を持つことで、作品作りに向き合うことができるのではないかと思います。

決して、私のような凡人が立ち入ることができない世界。それが「九谷焼の世界」ではないかと思います。そして、その一部分に触れることができたことは私にとって大きな幸せで、財産のひとつになったと思います。

次に、つれづれに、思い出として残っていることを書いてみようと思います。

着任初年度(H27年度)は、あいさつ回りに始まり、入学式の式辞。

そして、5月の九谷茶碗まつりの知事対応。それに続く、第66回全国植樹祭の行幸啓で天皇皇后両陛下の当研修所訪問など、緊張感いっぱいの中のスタートでした。

また、年度当初の各組合の総会に出席した際、複数の組合の方々から「研修所の卒業生はあいさつができない」とのお言葉をいただき、何とかしなければと思いました。私は、まずは声をかけることから始めようと考え、研修生には、「技術」は当然ながら「心」を学んでもらうことを重要課題として取り組みました。

こうしたことから、「おはよう」「お疲れ」「がんばっとるか」など、空いた時間を活用し、研修生に声をかけるように努めてきました。研修生たちも最初は、小さな声でしたが、最近はだんだん大きな声で出るようになってきたことから、今後も、ぜひ続けてほしいと思います。

また、毎年7月には、台湾の明道中学の高等部の生徒さんたちが修学旅行で、当研修所を訪れ、九谷焼の上絵の絵付け体験をしています。

台湾の高校生たちも最初は、会話も弾まなかったのですが、なんと、日本のアニメ(ドラゴンボール、ワンピース、ポケモンなど)で一瞬にして打ち解けあうことができました。アニメの持つすばらしさ、まさにクールジャパンのおかげです。アニメは世界共通語でした。

今年度は、初めての試みでしたが、寺井高校の高校生との交流も行われました。今も、その交流が続いているそうです。来年が楽しみですね。

そして、8月のオープンキャンパス。

これは、その年の受験生を確保することと九谷焼をより多くの方々にわかってほしいことを目的に実施しています。

毎年、県内外から150名を超す方々にお越しいただいています。

このため、この事業にあたり、新しい企画を行うことを目標としてきました。

1年目は金沢駅、小松駅からの無料送迎バス。

2年目は開催日の変更(土曜日から日曜日)、

そして3年目は、来場者と研修生との「しゃべりタイム」を設けました。

同じことを毎年行うことは大事ですが、マンネリ化を生じます。これを防ぐには、毎年、企画を見直し、練り、磨き上げ、組み立てることが必要です。これは、のとじま水族館の館長時代に学びました。

そして、研修生募集のためのPR、試験の実施、試験結果の発表、新研修生の受け入れ準備があり、卒業制作展、卒業式、入学式があり、またまた、新しい年が始まります。

春から夏、そして秋から冬へと季節が流れていきます。

研修所職員の方々には、その中で、いかにそれぞれの企画を考え、実行しながら、次の「タマ込め」をすることが大事です。

関係各位には、これからも、九谷焼技術研修所をよろしくお願いいたします。

いよいよ、お別れとなりますが、皆様どうぞ、お身体を大切に。

最後に、

研修所の講師の皆様方、ありがとうございました。

お世話になりました研修所運営委員の皆様方、ありがとうございました。

九谷焼業界の皆様方、ありがとうございました。

本科1年、2年、研究科、実習科の皆さん方、ありがとうございました。

支援工房の個室工房の皆さん方、ありがとうございました。

能美市の井出市長さんはじめ、職員の皆様方、ありがとうございました。

九谷焼技術研修所の職員の皆様方、ありがとうございました。

本当にお世話になりました。

ありがとうございました。

また会える日を楽しみにしています。

石川県九谷焼技術研修所長 松島 一富

市長とのタウンミーティングin研修所 更新日:2018/1/22(月) new!

新年あけましておめでとうございます。

今年初めての「ひとりごと」です。今年もよろしくお願いします。

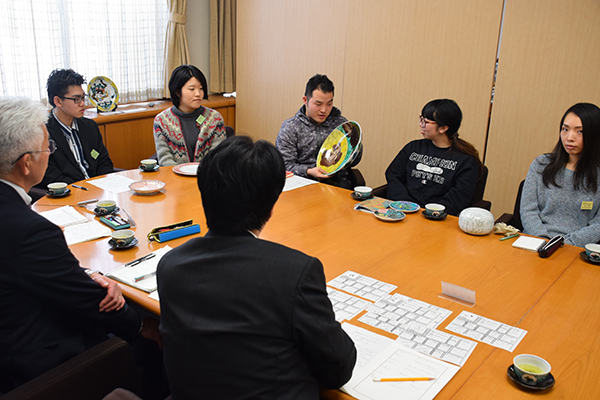

さて、先日、研修所で能美市の井出市長と当研修生とのタウンミーティング(意見交換会)がありました。

これは、井出市長から「研修生たちと膝を交えながら、九谷焼全般について腹を割った話し合いがしたい」との提案があり、実現したものです。

能美市側からは、市長はじめ、担当職員など5名の方々。当研修所からは、私、指導課長などのほか、研修生(本科1年2名、本科2年3名、研究科2名)に集まってもらいました。

まず初めに、市長さんから「今回はみなさんがたから”本音”のところを聞きたい」とのあいさつがあり、わたしの進行ではじまりました。

まずは、本科1年から一人ずつ、自己紹介、研修所入所の動機について話してもらいました。特に県外からお越しの研修生には、「こんなものがあったら、良いなあ」と思うものがあれば、話してほしいとお願いしました。

県外から来た研修生からは、「能美市はこのままでいい。観光地化しないほうが、能美市らしさがあって好きだ」という意見や「九谷陶芸村は、茶碗まつりや陶芸村まつりでは、たくさんのお客様がいらっしゃるのに、普段は、さびしい。なにか、食べるところがあったらいいなあ」という意見がありました。

次に、研修生たちが、授業の課題で作成した作品について、研修生自身が作品を手に持ちながら、市長さんに伝えていました。市長さんから、赤絵細描の作品を持参した研修生に対し「あなたの作品と赤絵の大御所の作り手との違いは何か」など、突っ込んだ話も飛び出したりしました。

時間が経過するうち、市長さんとの距離も縮まり、”本音 ”も出始めてきました。

そして、次に研究科から一人ずつ、

・研修所卒業後のそれぞれの”夢”について

・その”夢”の実現に必要なもの

について、聞きました。

研究科の研修生は、この3月で卒業ということもあり、具体的な話が出ました。研究科のひとりからは「自分は地元出身ありながら、九谷焼を知らなかった。 しかし、3年間通所し、九谷焼の魅力に引き付けられてしまった。今後は、この魅力をもっとたくさんの方々に伝える仕掛けを考えたい」と頼もしい発言がありました。

また、もう一人の研究科研修生からは「工房(業界)で辛抱し、技術を身に着け、将来、支援工房の個室工房にはいり、独立を目指したい」と自分の目標をじっくり見据えた”夢 ”もありました。

本科2年の研修生からは「問屋さんでも(職人を)わかってくれる人はいる。これからは、若手の問屋さんたちともっともっと話がしたい」と、これからの九谷に光をもたらす発言がありました。

最後に、井出市長から「市場ニーズに合う”売れるものづくり”とは」の質問が出ました。

研修生からは、

・異素材とのコラボレーションができれば、

・「技術」で売る。

・「技術」で売る。

・誰が見ても「きれいなもの」を作る

・世間が何を求めているかを調べる

・自分の感性を信じ、多くの方にみてもらう

などの答えが出て終了しました。

今回、初めての取組みでしたが、とても有意義で、中身の濃いものになりました。井出市長はじめ能美市の職員の皆様方には、本当にありがとうございました。

そして、研修生の皆さん方、おつかれさまでした。

皆さん方の前には、九谷焼という道があります。自分の目標に向かって着実に一歩一歩、歩んでください。「あいさつの心」と「守る(時間・ルール・約束)心」をもって!!

石川県立九谷技術研修所長 松島 一富

今年もオープンキャンパスを行いました!! 更新日:2017/8/22(火)

8月6日(日)、突き抜けるような青空。

朝から、太陽の日差しがとてもまぶしく、今日も30度超えの気温が予想されるお天気になりました。

今年で6回目のオープンキャンパスを実施しました。

開催目的は、御来場の方々に九谷焼をわかりやすく伝えること。

当研修所をPRし、ひとりでも多くの入学志願者を募ることです。

そして、今年の目玉は、「なんでも聞きタイム」です。

これは、昨年のオープンキャンパスでのアンケート調査で「進路相談などで、緊張して良く聞くことができなかった」「もっと、聞きたいことがあった」など気軽に聞く場をほしかったという声を参考に実施したものです。

結果は後ほど・・

二日前の金曜日には、研修所職員と研修生たちとオープンキャンパスの打合せと「声を出す」練習を行いました。これは、御来場の皆様方に「お・も・て・な・し」の心を表すためのあいさつです。

それともう一つ。研修生たちも卒業すれば、お客様との接遇が待っています。そのためにも元気よくお客様と接してもらうため行いました。

これは、私が、のとじま水族館にいたとき、毎朝、職員の方々と行っていたものを取り入れました。

「おはようございます」「こんにちは」

「いらっしゃいませ」

「ありがとうございます」

これを私の発声の後、大きな声で、研修生たちにもやっていただきました。

最初は、恥ずかしさもあり小さい声でしたが、何回も行ううちに大きな声であいさつができるようになりました。

そして、当日を迎えました。

開会は10時からですが、研修生たちは9時までには研修所に集合してもらいました。確認と各研修生への名札の交付と「声を出す」最終練習を行いました。

二階から、降りてきましたら、二人の方が、会場オープン前からお玄関にいらっしゃいました。時間前でしたが、所内を御覧頂きました。

そのうちのお一人は、市内出身の方で県外に勤めているが、Uターンして九谷のものづくりを勉強したいという方でした。

当方の説明にメモを取りながら、とても熱心に聞いて頂きました。

来年、ぜひ、九谷焼の道にお進み頂けることを祈っています。

いよいよ、10時。オープンキャンパスが始まりました。

金沢駅からの無料シャトルバスの到着です。ぞくぞくとバスからお客様が降りてきました。「おはようございます」と研修生たちの大きな声。

さっそく、二階の視聴覚室でオリエンテーションの始まりです。

ここでは、研修所の概要や研修内容を説明します。

そして、参加者は、職員の誘導で所内を回ります。

研修生たちの卒業制作品、「九谷焼のできるまで」のパネル展示など、御覧頂きました。

同時に、個別進学相談も始まりました。

相談をしたい方々からは、研修所に入るには、どのような勉強をすればよいか?そして研修所生活、また将来のことなど、より具体的な相談を受けました。

また、ロクロ場では、ロクロ体験や図書コーナーでの上絵付け体験なども盛況で、順番待ちの長い行列もできていました。

午後からは、当研修所卒業生の船木大輔くん(H15卒)のロクロ実演や稲垣淳平くん(H21卒)の上絵付けの実演などがありました。

来所者の方々にも分かりやすいように、職員が作業の手順を説明しながら、質問も受けるという形で進みました。

船木くん、稲垣くん、暑い中の作業でしたが、本当にありがとうございました。これからも、頑張って作陶に励んでください。

そして、「なんでも聞きタイム」のコーナーでは、研究科、本科2年の研修生たちと参加者が膝を交えながら、個別進学相談では聞けなかった事柄(たとえば、アルバイトのこと。アパート探しのこと。月々の必要経費など)について、熱心に話していました。15人を超える方々にご参加いただきました。

午後4時。無事、オープンキャンパスが終了しました。

お天気が良すぎたのか、昨年より若干少ない158名の方々にお越しいただきました。暑い中、当研修所にお越しいただいた皆様方、本当にありがとうございました。

また、来年、当研修所を受験しようと思っておられる方々!!

私たちは、皆さん方が将来の九谷焼の担い手として、成長できますよう精一杯、ご支援させていただきますので、どうぞ、安心して当研修所にいらっしゃいます事をお祈り申し上げます。

職員一同、お待ちしています。

石川県九谷焼技術研修所長 松島 一富

今年も台湾の高校生が九谷焼技術研修所にやってきた!! 更新日:2017/7/25(火) new!

7月10日の月曜日に、今年も台湾の高校生たちが九谷焼技術研修所にやって来ました。彼らは、台湾の中程に位置する台中市にある「私立明道中学高等部」の生徒34名と先生2名です。

平成25年から、今年で5回目の来所となりました。

7月8日の土曜日に来日され、名古屋空港から飛騨髙山からの石川県入りでした。午前中は山中漆器技術センターで漆器に絵を描いてきたそうです。

今年は、昨年と大きな違いがありました。

それは、昨年、来所された際、寺井高校、明道中学、当所が、せっかくの機会だから、なにか交流できないかと三者が話し合い、「来年、来られた時に両校の生徒さん達による絵付け体験で交流しましょう」ということで、今年、実現したことです。

午後、寺井高校の生徒さん12名がやってきました。

続いて、台湾高校生の乗った大型バスが当研修所に横付けされ、ドアが開き、続々とやってきました。彼らは玄関口で、日本語でしかも元気な声で「こんにちは!!」とあいさつして入ってきました。

二階の視聴覚室に全員が着席後、初めに、私から歓迎のあいさつをしました。もちろん日本語です。今回も、能美市の通訳ボランティアの方にお願いし、来ていただいていました。一語、一語、丁寧に通訳して頂きました。

次に、当所本科1年で台湾出身の迫村呉宛儒(わんじゅ)さんから自己紹介、研修所の事、九谷焼のことなどを台湾語で説明して頂きました。彼らは、母国の先輩が話す言葉を真剣に、そして、微笑ましい顔で聴いていました。

次に、当所の藤原課長から、パワポで九谷焼の歴史、技術などの説明を行いました。

いよいよ、上絵付け体験(実技)が始まりました。

ひとつのテーブルに台湾の生徒6名、寺井高校の生徒が2名、計8名のテーブルが6つです。

机には、九谷焼の絵具、筆などが並んでいます。

彼らは、スケッチブックやスマホに自分たちの思い思いの下書きデザインを持参してきており、皿に鉛筆で丁寧に書き始めました。

寺井高校の生徒は九谷焼の上絵付けは少し経験がありましたが、台湾の高校生たちは、初体験でわからないことだらけです。そのため、通訳を介し、筆の使い方、絵具の使い方など、当研修所の3名の卒業生たちにお手伝いいただきました。

出口さん、宮腰さん、相川さんありがとうございました。

約3時間で、すべての生徒さん達の作品が完成しました。

はじめは、台湾の高校生と寺井高校生とは、何を話したらいいのかわからず、お互い黙っていましたが、一つのテーブルが交流のきっかけになりました。

それは、昨年同様、日本のアニメでした。

「ワンピース」、「ドラゴンボール」、「進撃の巨人」です。言葉は通じなくてもスマホに納めているお互い自分の好きなキャラクター写真を見せ合い、意見が一致した時は大きな声で、はしゃいでいました。こうして、どのテーブルにも交流の輪が広がっていきました。

最後に、私から台湾、寺井高校生たちに、修了書を一人ずつ手渡しし、すべての絵付け体験が終わりました。

でも、それで終了ではありませんでした。

ハプニングが起きたのは、この時でした。

それは、台湾の高校生から、寺井高校生一人ずつに、手作りの手紙をひとり2枚ずつのプレゼントがありました。そして、そのうち1枚に寺井高校生がメッセージを書き、台湾の高校生に返すと云うハプニングでした。

そのお返しに、寺井高校生たちが九谷焼で作った「ピンパッチ」をプレゼントしました。

私は、彼らの打ち解けた姿を見ていると「若い子たちには国境なんて無いんだ」と感じました。

2020年には東京オリンピックパラリンピックがあります。

日本には、これから、もっともっと多くの外国の方々がお越しになります。

「心」が通えば、言葉なんていらないのだと思いました。

台湾高校生を乗せたバスを見送り、手を振りながら、今日の体験を日本での良き想い出として、いつまでも忘れずにいて、いつか再び、石川の地に足を運んで頂ければと思いました。

さて、彼らの作った作品ですが、彼らが日本を離れる日に、割れないよう包装し、彼らの体験最終場所まで届けました。

石川県九谷焼技術研修所長 松島 一富

今年もスタートして 3か月目に 更新日:2017/6/6(火) new!

今年も、スタートして3か月目に入りました。

4月10日(月)の入学式から、あっという間の時間の流れです。 早いですね。

今年の本科1年は14名(男性:7名 女性:7名)です。みんな、伝統工芸を身につけたい、ものづくりをしたいという大きな希望を胸に、日々、心と技を磨く修練を重ねておられます。

最近は、研修生たちから「おはようございます」「お疲れ様です」の声がかかり、これまで、「あいさつ」をしようと声を掛けてきた事が実を結んできたかなと私自身うれしく思っています。これからも、続けていこうと思っています。

さて、4月28日(金)には本科2年の研修生たちが中心となり、近くの公民館で新入生歓迎コンパが開催されました。 本科1年、2年、研究科の研修生たちのほか、職員も一緒にテーブルにつき、和気あいあいの中、時間が過ぎて行きました。

例年5月に入って行っていた新歓コンパでしたが、新一年にとっては不安やわからないことが、早い時期の開催で、解消されたのではなかったでしょうか。本科2年の皆さん、ありがとうございました。また、お疲れ様でした。

また、今年の第109回九谷茶わん祭りですが、5月2日の強風で心配されましたが、お陰さまで、無事3日間晴天で大盛況でした。主催者側の発表では3日間で19万人の来場者。我が研修所卒業生も2つのテントでそれぞれ、頑張りました。

この「ひとりごと」もしばらく、ご無沙汰でしたが、また、しっかり、つぶやいていきたいと思いますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。

石川県立九谷技術研修所長 松島 一富